Suite des écrits de M.L.F Martin, jeune homme de 20 ans, engagé comme commis de la Compagnie Française des Indes orientales, sont intéressants. Il fait preuve de finesse d’esprit et d’observation de la vie à bord et plus tard de la colonie européenne et de la société indienne. Le texte intégral a été édité dans un livre par M.Henry Renauldon en vente au prix de 15 € au musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis (56). Nous le remercions de son autorisation d’en publier des extraits. Ce passage suit l’article précédent qui relatait le débarquement à Pondichéry.

La ville de Pondichéry et ses habitants

Quatrième cahier

Je veux parler de l’obligation où je me trouvais de prendre un domestique ou plutôt un interprète. Je ne puis le faire sans parler la langue des habitants et par conséquent de leur nature.

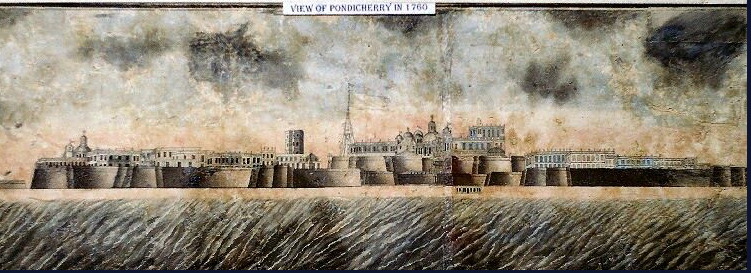

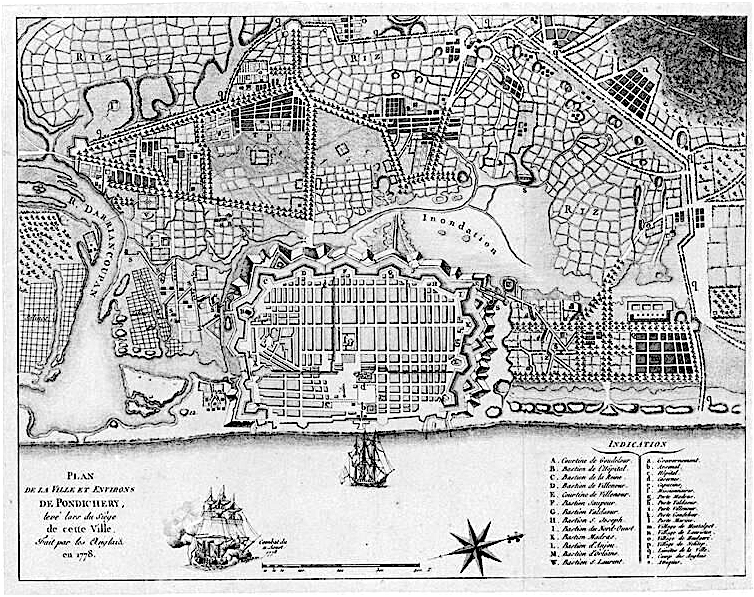

La ville de Pondichéry est et fort grande et bâtie régulièrement , ses rues sont fort larges et toutes alignées avec deux rangées d’arbre dans la plus grande partie, elles sont sablées et il y a des trottoirs en brique dans plusieurs quartiers. Elle se divise naturellement en deux parties, la ville blanche et la ville noire.

La première est encore divisée en deux par la citadelle, l’une s’appelle la partie du Nord et l’autre celle du Midi ayant toutes les deux la mer au devant et la ville noire au couchant. La ville noire est séparée de la blanche par un espace plus bas qu’elle et dans lequel les hautes marées viennent par le fossé de la ville. Si on avait manqué de terrain on eût pu combler cet espace et laisser au milieu un canal de briques pour l’écoulement des eaux. Mais il y a apparence qu’on a pas été fâché de laisser subsister cette séparation naturelle entre les deux parties de la ville.

La ville blanche est habitée par des Européens, par tous ceux qui tirent origines d’eux, et par les « topars ». On distingue les Européens et ceux qui sont de père européen et de mère originaire du pays . Il vient très peu de femmes européennes dans l’Inde, et communément celles dont le sang est sans mélange trouvent des Européens à épouser. On désigne par le mot « topar » qui est portugais tous les noirs habillés à l’européenne. Ils sont tous chrétiens et tirent leur origine d’esclaves d’européens convertis et affranchis. Ils sont de plusieurs nuances et quoique originaires en partie du pays ils parlent tous portugais. A mesure que leur sang s’ éclaircit ils s’allient avec des européens ou des originaires d’européens. Mais comme les femmes blanches manquent beaucoup il arrive bien souvent que les blancs épousent des femmes de sang mêlé plutôt que l’inverse.

Indépendamment de ces différences il y en a une autre plus générale entre les personnes de l’Etat major et celles qui n’en sont pas. Deux sortes de personnes composent (ou composaient puisqu’il n’y a plus de Compagnie des Indes) deux ensembles fréquentaient l’Etat major : les officiers de troupes et les employés inscrits sur le tableau. Ces deux états frayaient ensemble de quelques grades qu’ ils fussent. Ils se regardaient comme membres d’un même famille. Les intérêts de la Compagnie commandaient qu’ils fussent commandés par un homme de plume parce que le commerce en était le principal objet. Les officiers qui commandaient les troupes dans les établissements étaient subordonnés aux employés de la Compagnie. Le gouverneur de Pondichéry était lui même un ancien conseiller. L’inscription des employés sur le tableau leur donnait droit de devenir conseiller à leur rang si rien par ailleurs ne s’y opposait et c’est cette hiérarchie qui composait l’état de la plume, le premier de la ville. Je dirais en général que l’admission à la société et à la table du gouverneur faisait une ligne de démarcation entre les membres de l’Etat Major.

Indépendamment de ces différences il y en a une autre plus générale entre les personnes de l’Etat major et celles qui n’en sont pas. Deux sortes de personnes composent (ou composaient puisqu’il n’y a plus de Compagnie des Indes) deux ensembles fréquentaient l’Etat major : les officiers de troupes et les employés inscrits sur le tableau. Ces deux états frayaient ensemble de quelques grades qu’ ils fussent. Ils se regardaient comme membres d’un même famille. Les intérêts de la Compagnie commandaient qu’ils fussent commandés par un homme de plume parce que le commerce en était le principal objet. Les officiers qui commandaient les troupes dans les établissements étaient subordonnés aux employés de la Compagnie. Le gouverneur de Pondichéry était lui même un ancien conseiller. L’inscription des employés sur le tableau leur donnait droit de devenir conseiller à leur rang si rien par ailleurs ne s’y opposait et c’est cette hiérarchie qui composait l’état de la plume, le premier de la ville. Je dirais en général que l’admission à la société et à la table du gouverneur faisait une ligne de démarcation entre les membres de l’Etat Major.

Parmi les négociants ou particuliers qui n’ étaient pas attachés au service de la Compagnie, tous ceux qui étaient bien nés et avaient reçu une bonne éducation étaient admis dans la société de tous ceux qui composaient l’Etat major quelque fut leur fortune. Ainsi la société de l’Etat Major se composait de trois ensembles : la plume, l’épée et le négoce. Les officiers des vaisseaux d’Europe qui ne séjournaient que quelques mois par an à Pondichéry étaient rangés dans la classe de l’épée. Ceux des vaisseaux qui faisait le négoce dans l’Inde et avec l’Isle de France étaient rangés dans le négoce et étaient admis suivant leur éducation mais leur état n était pas une raison suffisante pour être admis à la table du gouverneur quoique reçus dans les meilleures maisons.

La ville noire était habitée par deux sortes de personnes : les anciens habitants du pays nommés « Malabars » de religion païenne et les «moghols » de religion musulmane. Ces derniers étaient les moins nombreux et n’habitaient cette partie de l’Inde que depuis la conquête qu’en avait fait Aureng Zeb. Les religions, les mœurs, les langues, étaient complètement différentes. Les Maures conservaient encore l’esprit des conquérants , ils méprisaient souverainement les « Malabars » et semblaient n’être soumis qu’à regret au gouvernement français ne perdant pas de vue que c’était un prince de leur nation qui était souverain du pays. Les moghols avaient peu de relations avec les Européens quoique leur manière de vivre les rapprochaient plus d’ eux que des malabars. Ces derniers au contraire qui n’auraient pas pu prendre un verre d’eau chez les européens les servaient en qualité de domestiques. Les brahmes étaient leurs écrivains, les marchands ou « Bagans » leur apportaient des marchandises à acheter, les ouvriers travaillaient pour eux. Les Maures n’avaient guère de relations qu’entre eux, ils étaient ou marchands ou militaires ou marins. Il y avait très peu d’autres profession qu’ils exerçassent et très peu étaient au service des européens. Voilà donc quatre sortes de personnes qui habitaient Pondichéry et qui y parlaient quatre langues différentes et qui avaient chacune leur manière de vivre.

L’Etat Major et ceux qui s’y rapportaient parlaient le français. Les Topars ou noirs à chapeau étaient chrétiens et parlaient le portugais. Leur mœurs proches de celles des européens se rapprochaient cependant à plusieurs égard de celles des indiens. Les Maures ou moghols parlaient la langue tartare ou turque et étaient tous musulmans. Les gentils ou païens étaient de différentes tribus tellement séparés que les mariage ne les mélangeaient pas. Il y en avait une celle des parias qui était inférieure à toutes les autres au point de ne pouvoir se trouver sous le même toit avec un individu d’une autre tribu. Ils étaient même obligés d’avoir leurs habitation ou paillotes, éloignées d’au moins une portée de fusil de celles des autres tribus. Les maures et les malabars n’avaient aucune relations de société avec les Français, les topars un peu pas davantage mais d’une manière subordonnée.

Les Français se voyaient beaucoup entre eux excepté pendant, celle de la sieste. L’usage général était d’y prendre un peu de sommeil lorsque la grande chaleur le permettait. Les femmes se retiraient alors dans leur maison et se mettaient dans le déshabillé le plus léger et ne recevaient personne. L’habitude de prendre le thé deux fois par jour, le matin entre dix et onze heures, l’après midi entre cinq et sept heures et d’en tenir cabaret dans chaque maison y attirait beaucoup de garçons dont le nombre était plus grand que celui des hommes mariés. Le matin chacun allait volontiers à ses affaires et les petits cabarets étaient peu fréquentés excepté le dimanche à la sortie de la messe. Mais l’après midi ils ne manquaient pas de pratiques. Les femmes qui savent mieux faire les honneurs de leur maison soit par leur esprit soit par leur amabilité mais surtout les moins dédaigneuses en tiraient avantage.

L’usage était de prendre le thé sans sucre, seulement il arrivait qu’on servit du sucre candi et on en prenait dans la bouche la grosseur d’ un petit pois que l’on écrasait une fois la tasse bue. Il s’en faisait dans certaines maisons de grandes consommations jusqu’à quarante tasses dans une même distribution. Une seule théière suffit pour cela. On y met une forte dose de thé, cela fait un sirop très foncé. Une cuillère suffit pour chaque tasse qu’on remplit ensuite d’eau chaude .

Il n’y avait pas dans Pondichéry lors de mon premier passage plus de cent personnes mariés de l’Etat Major, tout le monde s’y voyait et il régnait dans la société une sorte de fraternité qui rendait le séjour de cette ville fort agréable. Après le thé ceux qui jouaient trouvaient à faire leur partie, on faisait la cour à la maîtresse de maison puis on se mettait à jouer et souvent on était invité à souper. Il n’y avait d’autres promenades à Pondichéry que la place entre la citadelle et le bord de la mer et les hommes moins curieux de la société des femmes s’y réunissaient ordinairement. Les femmes ne s’y trouvaient jamais.

Au déclin du jour les hommes étaient dans l’usage d’aller faire leur cour au moins trois à quatre fois par semaine à Madame la gouverneur. Les courtisans n’y manquaient jamais, les philosophes et les frondeurs y allaient le moins qu’ils pouvaient. Ceux qui avaient l’honneur de faire la partie était en petit nombre et toujours les mêmes. Le gouvernement était un lieu où l’on trouvait ordinairement ceux auxquels on pouvait avoir affaire. Il y avait une longue et large galerie où l’on pouvait se promener à son aise sans gêner ceux qui composaient le cercle. Le gouverneur était pour lors Monsieur Dupleix venait s’y montrer quelques moment et peut être pour voir ceux qui étaient là. Sa femme et lui prenaient ce moment là pour prier à souper ceux qu’ils voulaient retenir. La manière était d’envoyer un « choupdavou » bâtonnier d’ argent en avertir les élus. Plus il y avait de monde à ces soupers, plus ils étaient tristes. Quelque fois Madame Dupleix invitait les dames de la colonie à souper. C’était un honneur que la plupart n’ ambitionnait pas parce que cela les obligeait à une toilette qui était une vraie corvée pour elles. Les soupers dis-je étaient tristes d’autant qu’on ne restait pas plus qu’un quart d’heure à table et que ce temps ne pouvait être employé à d’autres choses qu’à manger.

Dans le nombre des femmes qui formaient la bonne société de Pondichéry il n’y en avait pas la sixième partie d’européennes ou d’élevées en Europe. Celles-ci avaient conservé la plus grande partie des mœurs et coutumes françaises, les autres au contraire conservaient les usages asiatiques en tout ce qui pouvait favoriser la mollesse qui naît d’un climat très chaud. L’usage de mâcher du bèthel plusieurs fois dans la journée était ce qui les distinguait le plus. Le mélange de plusieurs ingrédients dont ce masticatoire était composé, les faisait beaucoup cracher et rendait la salive rouge comme du sang ce qui était fort dégoûtant pour les spectateurs. Les dames nées dans le pays parlaient beaucoup plus le portugais que le français. Rien n’était plus ordinaire que de voir dans un assemblée de sept à huit personnes les uns parler français et les autre portugais et toutes s’entendre très bien excepté les nouveaux arrivés.

Les dames indiennes se baignaient très souvent et se lavaient la tête tous les jours. Elles portaient les cheveux courts qu’elles ne poudraient que lorsqu’elles se faisaient friser ce qui arrivait rarement et seulement lorsqu’elles voulaient mettre des robes. Habituellement elles étaient vêtus d’un déshabillé de mousseline ou caraco et d’un jupon de perse. Les européennes ne portaient que rarement des robes mais leur déshabillé était plus dans le goût européen. Elles portaient de la poudre et un bonnet à la française selon la mode que les pacotilleurs ne manquaient pas d’apporter. Je ne parle que de celles qui composaient la bonne société.

Aucun européen ne servait à Pondichéry en qualité de domestique. Ceux qui y arrivaient en cette qualité ou s’en retournaient en France ou s’établissaient s’ils avaient quelques savoir faire ou du talent pour le commerce. On n’y était servi que par des noirs, les uns esclaves, les autres libres de la nation malabare. Les esclaves étaient achetés à bas prix dans leur enfance et élevés dans la maison. Ils étaient instruits dans la religion chrétienne et habillés à l’européenne. Les autres conservaient leur costume et se nourrissaient eux mêmes. Ils n’auraient pas pris un verre d’eau chez une personne qui ne fut pas de leur caste. Leur principale fonction était de servir d’interprètes dans toutes les relations de leur maître avec les gens du pays et de les servir à table dans quelques maisons qu’ils mangeassent. Cette espèce domestique se nommait « Dobachi », c’était par le moyen du portugais qu’ils servaient d’ interprètes. Il y avait aussi le « Rondelaire » ou porteur d’ un parasol fait comme un bouclier rond et bombé de quatre pieds et les « bouées » ou porteurs de palanquin. Il était nécessaire qu’ il y en eut au moins cinq pour en avoir toujours un qui ne porte rien afin de se relayer. Le dobachi était un domestique nécessaire qu’ on pouvait aisément se procurer car il ne coûtait que trois roupies par mois ou sept livres et quatre sols sans obligation de les loger ni de les nourrir. Il est vrai qu’ ils se faisaient payer un droit sur toutes les dépenses que faisaient leurs maîtres. Les nouveaux arrivés surtout devaient sans cesse être en garde contre eux , malgré cela on y était toujours attrapés. Ceux qui avaient les moyens d’avoir un palanquin n’y manquaient pas. La privation d’un rondelaire était moins sensible. On pouvait porter soi même un parasol. Il y en avait de Chine en papier qui ne coûtaient que six fanons ou trente six sols. Les domestiques esclaves étaient communément ou cuisiner ou valet de chambre. Les femmes étaient femmes de chambre ou berceuses. Dans certaines maisons ils étaient huit ou neuf. Le dobachi exerçait une sorte de surveillance sur les autres, c’était une fort bonne place dans les maisons un opulentes. Les esclaves étaient nourris avec du riz qui est fort commun en Inde. Cuit à l’eau avec du sel, il tient lieu de pain et on en mange avec tout ce qu’on veut, mais surtout des ragoûts qu’on nomme « carry » avec des épices qui emportent la bouche et mettent le feu au corps. On détrempe le riz avec la sauce. Beaucoup d’européens trouvaient bonne cette nourriture. Je n’ai jamais pu m’y faire.

————–

Les gravures (hors la première) proviennent de la collection privée de Denis Piat. Elles sont interdites de reproduction.