Suite des écrits de M.L.F Martin, jeune homme de 20 ans, engagé comme commis de la Compagnie Française des Indes orientales, sont intéressants. Il fait preuve de finesse d’esprit et d’observation de la vie à bord et plus tard de la colonie européenne et de la société indienne. Le texte intégral a été édité dans un livre par M.Henry Renauldon en vente au prix de 15 € au musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis (56). Nous le remercions de son autorisation d’en publier des extraits. Ce passage suit l’article précédent qui relatait la relâche à l’Isle de France.

————–

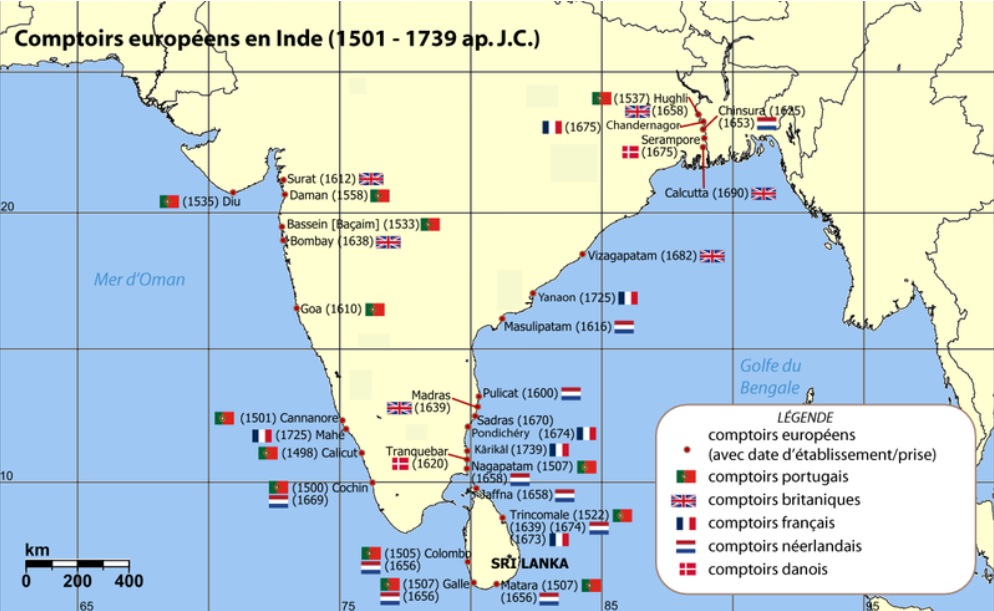

Nous ne tardâmes pas à nous approcher assez de la côte de Coromandel pour y distinguer les établissements ou comptoirs européens qui se trouve entre Ceylan et Pondichéry. Les principaux sont Karikal aux Français, Tranquebar aux Danois, Negapatam aux Hollandais et Goudelour ou le fort David aux Anglais.

Aussitôt que nous fûmes à portée de la côte nous vîmes arriver des noirs sur de petits radeaux formés de 4 à 5 pièces de bois ronds étroitement liés ensemble longs de 7 à 8 pieds sur environ 2 à 3 pieds de large un peu arqués par un bout pour faciliter la navigation. Cette frêle machine se nomme « catimaran » et les noirs qui les montent « macouas ». Ils sont tout nus à la réserve d’un petit morceau de toile qui s’attache par devant et par derrière avec une ficelle et d’un petit bonnet le plus simple possible. Ils ne pourraient être vêtus autrement car leurs petits radeaux étant souvent entre deux eaux en tout cas à fleur d’eau il sont souvent submergés à moitié par la mer. Ils sont en mer par toutes sorte de temps sans crainte de faire naufrage. Cette machine leur sert pour aller à la pêche. Leur bonnet leur sert de portefeuille. Ceux qui vinrent à notre bord étaient envoyés par les commandants des établissements européens et par ceux des vaisseaux qui étaient dans leur rade pour demander le nom de nôtre vaisseau et sa destination. On répond ordinairement par écrit aux questions qui sont faites également par écrit. Quelque fois ils apportent des poissons qu’on leur paye en eau de vie dont ils sont fort friands. La forme de leur nacelle leur habillement et surtout leur baragouinage auquel on entend rien amusent beaucoup les Européens qui les voient pour la première fois.

Dès qu’on a commencé à voir les établissements européens on ne perd guère de vue les pavillons de chacun d’eux placés ordinairement sur un endroit élevé et sur un mât assez haut pour être vus de plusieurs lieues en mer et on a pas plutôt doublé un établissement qu’on en voit poindre un autre. La vue de ces pavillons à terre et des vaisseaux petits et grands dans les rades ayant aussi leurs pavillons dès qu’il paraît un vaisseau au large est d’autant plus amusante qu’elle est plus rare dans la navigation de France en Inde.

Ce fut dans le mois de juin 1751 que nous jetâmes l’ancre dans la rade de Pondichéry (Je ne rappelle pas la date exacte) à une demi lieue de terre. Cette distance nous permit de voir la ville, mais les bâtiments n’ayant presque tous qu’un rez de chaussée nous en distinguâmes fort peu. Le nouveau gouvernement que Monsieur Dupleix faisait faire, l’église des jésuites et très peu d’autres édifices se faisaient remarquer au dessus des murs de la ville.

La citadelle elle même était fort peu visible. Ce fut le matin avant midi que nous mouillâmes. Notre capitaine voulut dîner avant de descendre à terre. Chacun des passagers qui voulut descendre aussi s’y prépara en ramassant toutes ses affaires dans ses malles et en faisant une toilette convenable. À peine fûmes nous mouillés qu’il arriva à notre bord des bateaux nommés « schelingues ». Ce sont des bateaux faits exprès pour passer la barre qui est très forte à Pondichéry et arriver jusqu’à terre. Ils sont de la taille d’ une moyenne chaloupe fait avec des planches cousues ensemble, ils sont fort élevés de bords et plats en dessous afin de pouvoir glisser sur la barre qu’ ils touchent souvent et échouer à terre où on les décharge. Cette construction est nécessaire pour qu’ils ne se rompent pas. Les planches cousues ensemble obéissent aux secousses que le toucher de la terre donne à ces bateaux et n’en reçoive aucun dommage. Cette couture est faite assez grossièrement avec de la corde qui remplit bien les trous par où elle passe mais la jonction des deux planche ne serait jamais assez parfaite pour empêcher le bateau de prendre l’eau puisqu’en obéissant aux mouvements de l’eau elles forment nécessairement un petit plis. Pour remédier à l’inconvénient de ces coutures elles sont garnies au dedans et au dehors de bourrelets de jonc pris dans les couture mêmes et bouchant assez exactement les inégalités ou les ouvertures qui se trouvent dans les planches. On avait préparé une de ces schelingues pour notre capitaine. Avec des bancs garnis de coussins ou de petits matelas, il y eut assez de places pour ceux qui voulurent descendre avec lui. Je fus du nombre. Je recommandai deux malles que j’avais à bord à celui des officiers qui m’avait témoigné le plus d’amitié pendant la traversée pour qu’il put me les envoyer lorsque que je les enverrais cherché ainsi que deux matelas de mon lit et les quatre caisses de Madame Canado. Je ne pris qu’un seul bonnet de nuit.

Nous voilà embarqués dans la schelingue pour traverser la rade et passer la barre. On m’avait fait un monstre de cette barre. J‘en avais eu un échantillon à Saint-Yague mais ce n’était qu’un échantillon. Autant elle était belle de la terre autant elle est effrayante à voir de la mer.

Ce sont les Indiens qui conduisent les schelingues, ils accompagnent chaque coup de rame d’un choeur cadencé qui fait le plus singulier effet. Les matelots européens n étant pas accoutumés à conduire cet espèce de bateau et connaissant encore moins la manœuvre nécessaire pour passer la barre avec adresse et sans risque, on ne les emploie que pour charger les schelingues , et pour prendre à terre les marchandises. Ils ont le temps de se reposer pendant le séjour des vaisseaux. Aux passages de la barre le coeur palpita aux passagers qui ne l’avaient pas encore passé .Il fallut essuyer tous les quolibets de ceux qui la connaissaient mais surtout se résoudre à être mouillé avec tout le monde. Dans le vrai rien n’ est plus capable d’effrayer la vue que deux lames qui reviennent l’une sur l’autre et qui par leur bouillonnement dont l’effet s’élève à plusieurs pieds en l’air suivant la force du vent et l’impulsion qu’ il donne à la lame qui vient du large. Celle ci poussée avec plus de violence en se développant sur le rivage qui comme je l’avais observé à Saint-Yagues est en talus adouci et de sable fin. Plus la lame s’étend au loin plus elle vient de haut et en plus grand volume plus celles qu’elles rencontre venant de la mer est forte et plus leur choc cause de fracas et fait jaillir d’eau en l’air que le vent répand aux environs.

La science des conducteurs de schelingues est de passer la barre de manière à éviter de se trouver au milieu de la rencontre de deux lames. Pour cela il faut forcer de rames afin de se trouver rendu à terre avec la lame qui vient de la mer avant que celle qui vient de la terre ait pu la joindre. Il y a des risques à courir de se trouver entre deux lames, il y a plusieurs exemple de schelingues chavirées aussi ne les met on pas en mer par de très gros temps.

Arrivés à terre de nouveaux « macouas » vinrent nous prêter leurs épaules et nous aidèrent à descendre. Nous étions dans la saison la plus chaude, nous nous en étions bien aperçus dans la rade mais lorsque nous eûmes mis le pied sur le sable nous nous en aperçûmes bien davantage quoique le soleil commençât à baisser. Les murs de la ville ne sont éloignés de la mer que de 50 pas. Cette chaleur n’empêcha pas les trois quart de la colonie de se trouver sur le bord de la mer à notre descente. Beaucoup de raisons concouraient à y attirer autant de monde. Notre vaisseau était le premier qui arriva à cette saison d’Europe. Il était naturel d’ être curieux des nouvelles de la mère patrie. Beaucoup venaient voir si dans le nombre de ceux qui descendaient ils en verraient de leur connaissance, d’autres avaient coutume à cette même heure de venir prendre l’air à la douane sur le bord de mer d’autres étaient bien aise de voir les nouveaux débarqués. Tout ce monde au nombre de soixante à quatre-vingt personnes, toutes de l’état major nous accompagnèrent au gouvernement où notre capitaine allait présenter ses respect à Monsieur Dupleix.

Les gravures (hors celle des schelingues) proviennent de la collection privée de Denis Piat. Elles sont interdites de reproduction.